AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI si unisce alle celebrazioni della Festa dell’Europa con un evento organizzato a Bruxelles il prossimo 19 maggio, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Belgio, l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e la Domus Mazziniana. In vista dell’iniziativa, Costantino Del Riccio, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per la Comunicazione istituzionale – già dirigente del Quirinale, dove ha prestato servizio per 30 anni presso l’Ufficio Stampa, ricoprendo per 15 anni il ruolo di Vicario del Direttore dell’Ufficio Stampa del Presidente della Repubblica – condivide una riflessione sulla ricorrenza, soffermandosi sul ruolo del Quirinale nella costruzione dell’unità europea.

Nel calendario civile e simbolico dell’Europa, il 9 maggio rappresenta una data di profondo valore storico, unendo il passato tragico del continente all’aspirazione di un futuro fondato sulla solidarietà e sulla pace.

Nel 1945, il 9 maggio segnava la fine della Seconda guerra mondiale, una tragedia che aveva disgregato popoli e piegato le coscienze.

Ma in quella stessa data, cinque anni dopo, nel 1950, Robert Schuman propose di unire la produzione di carbone e acciaio, dando origine alla Comunità Europea e accendendo la prima scintilla dell’Unione che conosciamo.

Da quel seme – piantato con la Dichiarazione Schuman – è cresciuta un’architettura politica complessa e ambiziosa che ha garantito stabilità, pace e progresso.

Il cammino dell’Unione si misura non solo negli strumenti economici – mercato unico, libera circolazione delle persone e moneta comune – ma anche nella capacità di creare fiducia nel valore della solidarietà e della condivisione.

L’Italia, Paese fondatore e promotore dell’integrazione, ha portato nel progetto europeo una tradizione culturale e istituzionale che affonda le radici nel passato.

Non a caso, fu Roma, nel 1957, a ospitare la firma dei Trattati che posero le basi dell’edificio comunitario.

Quando Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori, affermava nel 1952: “Oggi non vi parlo dell’Italia, ma dell’Europa di domani”, stava delineando una svolta epocale.

Non più un’Europa dei nazionalismi contrapposti, ma una comunità di popoli uniti dai valori democratici e dal progresso condiviso.

Le tappe cruciali dell’integrazione europea parlano anche la lingua italiana. La Conferenza di Messina del 1955, che aprì la strada alla nascita del Mercato Comune, e la firma dei Trattati di Roma del 1957, fondativi della Comunità Economica Europea, rappresentarono per l’Italia l’assunzione di una leadership morale e culturale nel progetto europeo.

Questo impegno, radicato nella storia repubblicana, è sempre stato rinnovato dai Presidenti della Repubblica, che hanno visto la presenza dell’Italia in Europa come un dovere politico e una scelta di civiltà.

Nel difficile contesto della Guerra Fredda, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi incarnò con coerenza questa visione.

Convinto federalista, già nel 1947 fu tra i promotori del Movimento Federalista Europeo e, durante il suo settennato, sostenne l’europeismo come bussola della politica estera italiana.

Questo stesso slancio fu raccolto da Giovanni Gronchi, che nel 1957, al Congresso del Movimento Europeo a Roma, affermò: “Le vere solidarietà non si basano su divisioni e conflitti, ma su una visione comune di fronte alle sfide globali”. Parole profetiche, che coglievano il cuore dell’idea europea: superare le fratture della storia non con la forza delle armi, ma con la condivisione di obiettivi e valori.

L’eredità ideale proseguì con il Presidente Antonio Segni, che vedeva nel progetto europeo la rinascita spirituale del Vecchio Continente.

Nei suoi discorsi, dall’insediamento nel 1962 al prestigioso riconoscimento del Premio Carlo Magno ad Aquisgrana nel 1964, Segni disegnò un’Europa non solo economica, ma anche protagonista credibile, radicata nei valori della democrazia e della coesione.

La sua visione anticipava l’esigenza attualissima di un’Europa capace di contare sulla scena globale anche attraverso la cultura e la solidarietà.

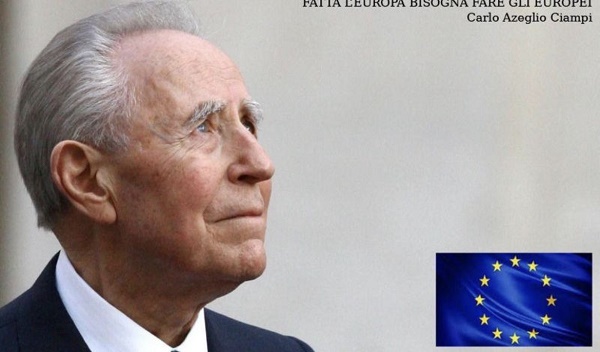

Tre Presidenti, in particolare, hanno incarnato l’europeismo con coerenza e visione storica: Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella.

Ciampi e Napolitano, nati entrambi tra i due conflitti mondiali, testimoni diretti delle tragedie della guerra, vissero l’unificazione europea come una missione civile, una garanzia contro la possibilità che gli europei tornassero a combattersi.

Carlo Azeglio Ciampi fu protagonista indiscusso del processo di unificazione economica. Da Governatore della Banca d’Italia e poi da Presidente del Consiglio, guidò il percorso italiano verso la moneta unica.

Il suo impegno fu decisivo per rafforzare la credibilità internazionale del Paese e consolidarne il ruolo nell’Unione Europea, intesa non solo come spazio monetario, ma anche come comunità identitaria.

Celebri i suoi appelli a riscoprire i simboli, a vivere la patria come una “patria civile”, capace di riconoscersi anche in uno spazio europeo.

Giorgio Napolitano ha avuto un ruolo chiave nella definizione dell’architettura istituzionale dell’Unione. Tra il 1999 e il 2004, alla guida della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, contribuì alla stesura della Carta dei Diritti Fondamentali e alla redazione della bozza della Costituzione europea, due pilastri della nuova cittadinanza europea.

In questa continuità storica e ideale si colloca l’azione del Presidente Sergio Mattarella.

Fin dal suo discorso d’insediamento nel 2015, ha ribadito che l’Unione Europea rappresenta per il nostro Paese un “approdo sicuro”, un luogo di sovranità condivisa che garantisce stabilità, sviluppo e diritti.

Il suo europeismo non si è limitato alla difesa del quadro esistente: ha indicato la necessità di rafforzare l’Unione in più direzioni, consolidare la rappresentanza democratica, costruire una politica migratoria comune e dotarsi di una vera politica estera e di difesa condivisa.

Centrale nella sua azione è stato il richiamo alle istituzioni italiane a onorare gli impegni comunitari, non come imposizione esterna, ma come dovere verso una casa comune, nella quale l’Italia deve essere protagonista credibile e leale.

Sui grandi temi del XXI secolo – dal cambiamento climatico alla transizione digitale, dalla cybersecurity alla lotta al terrorismo – Mattarella ha sollecitato un’Europa più incisiva, capace di offrire soluzioni comuni e durature, nel segno della solidarietà e dell’innovazione.

Una voce chiara e coerente, in difesa di un progetto che non è mai stato solo burocratico, ma profondamente umano e culturale.

I Presidenti della Repubblica hanno progressivamente assunto un ruolo centrale nella tutela dell’identità europea dell’Italia.

Se nei primi decenni del dopoguerra furono testimoni della nascita di un sogno europeo, dagli anni ’90 in avanti si sono fatti garanti della sua continuità.

Due dinamiche spiegano questa evoluzione. Da un lato, l’accelerazione del processo d’integrazione europea ha reso evidente quanto i destini degli Stati membri siano intrecciati, richiedendo una leadership istituzionale affidabile.

Dall’altro, la fragilità della scena politica interna ha spinto a cercare nel Presidente una figura di riferimento stabile, capace di assicurare continuità nelle relazioni con Bruxelles.

Forte di un mandato lungo, il Capo dello Stato è diventato interprete del posizionamento europeo dell’Italia, esprimendo questo ruolo nei vertici multilaterali, nelle visite ufficiali e nei discorsi pubblici, toccando temi cruciali per l’integrazione: dal lavoro all’istruzione, dalla cittadinanza attiva all’inclusione sociale.

Al di là delle biografie personali, l’europeismo dei Presidenti della Repubblica è l’espressione di una visione culturale profonda, che affonda le sue radici nella stessa matrice ideale che ha ispirato la nascita della Repubblica Italiana nel 1946 e la costruzione dell’Unione Europea nel dopoguerra.

Questi due processi, ispirati agli stessi ideali democratici, mirano a garantire pace, sviluppo e libertà ai popoli.

Un’Europa che, nel solco dei valori repubblicani, continua ad essere promessa di pace, custode di diritti e spazio di libertà.