DOCUMENTI DI SCRITTORI ITALIANI CHE RICOSTRUISCONO LO SCONTRO TRA CULTURA COMUNISTA E CULTURA DI DESTRA NEGLI ANNI 70 CURATO DA PIERFRANCO BRUNI

AgenPress. Documenti che chiariscono lo scontro tra la cultura di destra e quella comunista durante gli anni Settanta.

La cultura di destra negli Anni Settanta si libera del pensiero unico comunista. Lo scontro tra la cultura di destra e quella di sinistra, tra la fine degli anni Sessanta e il 1970 – 71, in un carteggio di lettere di nomi prestigiosi come Mario Pomilio, Diego Fabbri, Andrea Barbato, Libero Bigiaretti, Francesco Grisi, Antonio Barolini.

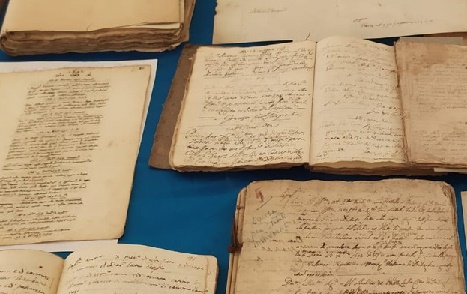

Tutto il carteggio è raccolto in un testo, in fase di pubblicazione, curato da Pierfranco Bruni che da anni lavora su questi documenti.

Andrea Barbato nel 1970 sferrava un duro attacco alla cultura di destra e lo evidenziava in occasione della nascita del Sindacato Libero Scrittori Italiani con una lettera firmata e intestata RAI. Il Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi”, diretto da Pierfranco Bruni, nel corso di uno studio sull’opera postuma e sugli scritti inediti dello scrittore Francesco Grisi, ha recuperato altro materiale che ricostruisce lo scontro tra destra e sinistra in letteratura.

Nel novembre del 1970 il giornalista della Rai Andrea Barbato scriveva una lettera “strettamente personale” allo scrittore Antonio Barolini, in riferimento allo scontro politico – culturale che si era innescato tra destra e sinistra in relazione alla lacerazione avvenuta in seno al Sindacato Nazionale Scrittori (da questa lacerazione nacque il Sindacato Libero Scrittori), nella quale, tra l’altro, si dice: “… mi domando in che modo sia potuto accadere che il tuo nome sia diventato la bandiera di questo nuovo gruppo che – permettimi di dirlo – non avrebbe neppure il diritto di fregiarsi dell’aiuto di uno scrittore come te. (…) Davvero pensi (…) che esiste un attacco a tutti i centri intellettuali del paese? Davvero vuoi mescolarti con… pazienza, non scriverò quei nomi”.

Si riferiva alla nascita del nuovo Sindacato caratterizzato da intellettuali cattolici e di destra. Ma tra i cattolici e la destra nacque subito un grave conflitto. Vanno ricordate le distanze espresse subito da Mario Pomilio (ci sono lettere inedite che lo documentano) e quelle di Diego Fabbri che causò una dura polemica proprio sul versante politico.

Mario Pomilio a chi gli chiedeva di aderire al nuovo Sindacato così, in una lettera, sottolineava: “ti confesso che, come il Sindacato Nazionale si è qualificato in un modo che non mi trova d’accordo, così, mi pare, il Sindacato Libero, contro la sua stessa volontà, è venuto occupando uno spazio nel quale non mi riconosco”.

Una documentazione che traccia un percorso che, tuttora, è di sicura attualità e che rivela un sorprendente retroscena.

La rottura, sottolinea Pierfranco Bruni, presidente del Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi” e curatore della ricerca, come si evince dai documenti (perché ci si base in questa ricostruzione su documenti e fatti documentati in quel contesto e non su semplici testimonianze a futura memoria), nel Sindacato Nazionale fu di natura prettamente politica. La prima Assemblea del Sindacato Libero si svolse il 18 novembre. Le adesioni furono tante sia in quella fase che anche successivamente. Commenta sempre Francesco Grisi: “Ci rendemmo conto di aver fatto qualcosa di importante, capimmo che ancora una volta la cultura poteva indicare una strada al mondo politico”. Ancora oggi sono di grande attualità queste parole di Grisi e dimostrano come il Sindacato abbia anche anticipato alcuni dibattiti che si sono svolti successivamente.

Comunque la scissione, sottolinea ancora Pierfranco Bruni, fu di ordine politico – culturale. Ci fu un interscambio di missive che qui si riportano che dimostrano questo atto. Le divergenze chiaramente toccavano aspetti letterari e culturali in genere (per esempio il ruolo della letteratura in quegli anni, la funzione dello scrittore dopo il ’68, il rapporto tra letteratura e impegno: una discussione che si era aperta già nel 1945 ma che trova la sua esplosione, in termini letterari, proprio alla fine degli anni Sessanta) ma alla base vi era un questione di ordine politico. La Sinistra, infatti, non accettava il letterato o lo scrittore non impegnato o impegnato solo sul piano del suo “mestiere”. Il vecchio dilemma vittoriniano, pavesiano, siloniano ora si catapultava all’interno del Sindacato degli scrittori. Alcuni scrittori non accettarono l’impostazione ideologica e si misero a discutere “liberamente”. Da qui nacque il conflitto.

Il carteggio, comunque, è composto da lettere inedite (e di altri documenti cartacei) del giornalista Andrea Barbato, che lavorava alla Rai, che attacca la cultura di destra e gli intellettuali di destra, dello scrittore cattolico Mario Pomilio che si allontana dalla “sinistra” ma non accetta le visioni culturali della destra di quegli anni, dello scrittore e commediografo Diego Fabbri che contesta le scelte della destra in riferimento alla presenza del Sindacato ad un Convegno indetto dal Msi, di Libero Bigiaretti che difende, da sinistra, la strategia del Sindacato Nazionale degli scrittori, di Antonio Barolini che fonda, insieme a Francesco Grisi e ad altri intellettuali, un nuovo Sindacato sotto lo spinta di ambienti cattolici e democristiani.

Addirittura alcuni esponenti democristiani di quel tempo, tra i quali Giuseppe Spadaro (Vice presidente del Senato) e Dino del Bo (più volte Ministro) giocarono un ruolo significativo. La rottura nel Sindacato Nazionale fu di natura prettamente politica.

La rottura nel Sindacato Nazionale fu di natura prettamente politica. La prima Assemblea del Sindacato Libero, patrocinato da ambienti cattolici e di destra, si svolse il 18 novembre del 1970. Le adesioni furono tante. Accanto a Barolini, Grisi, Marcello Camillucci, Italo De Feo ci furono le adesioni di Diego Fabbri, Francesco Compagna, Adriano Grande, Ettore Paratore, Guido Gonnella, Luigi Volpicelli, Alberto Consiglio, Giuseppe Prezzolini, Raimondo Manzini e molti altri da Giuseppe Selvaggi ad Aldo Garosci, da Luigi Preti a Panfilo Gentile a Franz Maria D’Asaro.

Tutto il materiale è custodito dal Centro Studi e Ricerche “Francesco Grisi” che ha curato una pubblicazione nella quale è raccolto tutto questo materiale.