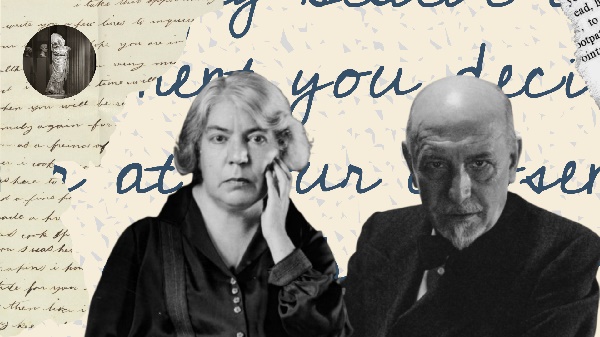

AgenPress. Grazia Deledda e Luigi Pirandello. Due nomi incisi nella storia della Letteratura italiana e mondiale; due vincitori del Premio Nobel per la Letteratura; due isolani.

Certo, in vita furono spesso in disaccordo, agli antipodi e rivali e, bisogna ammetterlo, in primo luogo a causa dell’atteggiamento di Pirandello nei confronti di Deledda e di suo marito. Tuttavia, ad accomunarli era sicuramente un profondo radicamento nell’humus delle proprie terre natìe, un costante ritorno alle origini anche e soprattutto per mezzo delle proprie lingue: il dialetto di Girgenti nel caso di Pirandello e la lingua sarda nel caso di Deledda. In entrambi i casi non si deve pensare a un “semplice” elemento folcloristico ma una scelta spesso ponderata e frutto di studi.

Si parta da Deledda.

In quanto sarda si può, a tutti gli effetti, definire una scrittrice bilingue e, in quanto bilingue, è indispensabile ricordare che ella pensava per l’appunto in due lingue: il sardo e l’italiano. Tale bilinguismo, però, più che nel lessico (pure presenti, come nel caso dell’alternanza fra gli allotropi grembiule e grembiale o ai termini tacca e leppa) è in questo caso riscontrabile nell’impianto della frase, nell’ordo verborum che, spesso, ricalca proprio quello della lingua sarda più che quello della lingua italiana e in modo particolare dell’oralità sarda, testimoniato anche dal ricorso costante alla paratassi. Va detto che, al tempo di Deledda, il sardo non era ancora considerato una lingua e, anzi, l’utilizzo ne era stato a lungo scoraggiato anche attraverso l’imposizione, dall’alto, di leggi pressappochiste, figlie di uno snobismo derivante in gran parte anche da una certa ostilità nei confronti della cultura meridionale e ancor più di quella isolana. A tal proposito, si esprimeva, nel 1848, Carlo Baudi di Vesme, storico e amico di Carlo Alberto di Savoia, parlando della necessità di incivilire il popolo sardo per mezzo della progressiva riduzione dello spazio concesso al dialetto (all’epoca definito tale!) locale, colpevole dunque di rappresentare un ostacolo allo spirito di nazione e del progresso.

Occorre però ricordare, come si accennava, che quella di Deledda è stata una decisione derivante da una precisa volontà e non da una presunta – e a lungo impropriamente citata – mancanza di conoscenza dell’italiano standard dell’epoca. Deledda, insomma, scelse deliberatamente di mettere in atto un’operazione di decostruzione – della lingua imposta e dei luoghi comuni – e di riconferimento di dignità letteraria al suo sardo.

E d’altronde, la stessa scrittrice di Nuoro ricordava quanto le risultasse più naturale e semplice parlare in sardo ma scrivere in italiano che, pertanto, era una lingua che ben padroneggiava. Si cita, a tal proposito, un estratta da una lettera che ella, ancora giovane e dunque acerba autrice, inviò a Stanis Manca nel 1891:

“L’abitudine di parlare, per forza, i nostri dialetti, sempre, sempre, fa sì che non ci possiamo mai spiegare bene in italiano. Cominciando da me, se son riuscita a scarabocchiare la presente è però certo che non sarei mai riuscita a dirgliela a viva voce: mi è più facile scrivere un romanzo che raccontare una fiaba, e così quasi tutti, mentre conosco qualche signora o signorina continentale che avvezza a parlare sempre in italiano parla, racconta e chiacchiera elegantemente nel medesimo tempo che non sa scrivere una lettera”.

Anche per Pirandello si trattò di una scelta, forse anche più consapevole.

Pirandello si era infatti laureato in Filologia a Bonn proprio con una tesi sul dialetto di Girgenti (Agrigento). Il suo, dunque, era un approccio che si basava, oltre che su un sentimento di appartenenza a una terra spesso bistrattata, anche su una conoscenza più approfondita della questione e con un taglio propriamente filologico.

Luigi Pirandello partiva anzitutto dall’assunto che la lingua italiana, al di là di ogni rigido dogmatismo, nell’atto della pratica quotidiana non esistesse. La lingua unitaria, perciò, risultava poco adatta, ai suoi occhi, a esprimere i sentimenti, le pulsioni e le intricate rivolte dell’animo spesso oggetto delle sue narrazioni poiché lontana dalla verità, dal sentire più profondo. L’italiano, altra o forse seconda lingua madre dell’autore, era considerato adatto a esprimere concetti.

Il suo, si badi bene, era un uso del dialetto lontano da qualsivoglia forma di letteralità classica. Era un dialetto dal lessico aspro, proprio della sua terra, e al contempo dolce dal punto di vista fonico, che si interfacciava sì con la lingua italiana, ma anche con arcaismi e neologismi. Era dunque una pacifica convivenza fra due lingue (un dialetto e una lingua ufficiale, per la precisione) in cui Pirandello rintracciava comunque segni di una certa continuità. Egli scriveva infatti nella prefazione di Liolà:

“nella parlata di Girgenti che è incontestabilmente la più pura, la più dolce, la più ricca di suoni, per certe sue particolarità fonetiche, che forse più di ogni altra l’avvicinano alla lingua italiana”.

In un certo qual modo si potrebbe perfino avere l’ardire che Pirandello abbia creato una sua grammatica oppure che abbia rintracciato una terza via tutta sua (della quale non si entrerà qui nel merito), sfuggendo quindi alla diglossia e all’artificiosità che, a suo avviso, risiedeva nella lingua italiana dei puristi. Una terza via che, per il lettore meno avezzo a ciò oppure settentrionale, potrebbe comportare una fatica non indifferente.

Come infatti osservava, qualche anno fa, la Dott.ssa Sara Dugo:

“Luigi Pirandello narra la complessa fenomenologia della vita con un lessico contenente sicilianismi, arcaismi, neologismi e parole onomatopeiche non sempre presenti nei dizionari di lingua italiana. Il suo linguaggio creativo produce alcuni problemi di traduzione, pertanto diventa difficile enunciare nella lingua di arrivo quello che è stato detto nella lingua di partenza, cercando di mantenere la corrispondenza semantica con le espressioni e con lo stile pirandelliano. La traduzione permette di comunicare al lettore quello che è narrato dall’autore nell’opera originale, si tratta di decodificazione a livello denotativo (il contenuto del testo) e connotativo (lo stile), ricorrendo alla parafrasi finale nel codice linguistico e culturale del destinatario (il nuovo idioma del traduttore). Il testo originale viene estratto dal suo contesto linguistico e culturale per essere modificato nel nuovo idioma. Il problema etico della traduzione è il tema principale del dibattito tra i filosofi del linguaggio e i critici letterari.”

Certo, traduttore traditore, afferma il detto. Ma non è questo il punto.

Il punto è, semmai, che questi due scrittori hanno saputo dare lustro alle proprie lingue madri in contesti a loro ostili. Non è di certo un segreto che ai tempi – e ancora oggi – sopravvivesse una certa avversione nei confronti di tutto ciò che era frutto e manifestazione della cultura meridionale (non a caso si parla ancora oggi di ‘questione meridionale’!). La lingua italiana, in fondo, è tenuta in vita anche dai dialetti e dalla molteplicità di lingue minoritarie che l’arricchiscono e nel tramandarli e dar loro dignità letteraria centrale è stato il ruolo degli autori e delle autrici del Novecento. È imprescindibile, a nostro avviso, in quanto autori e curatrice, ricordarlo oggi, proprio in occasione della Giornata internazionale della lingua madre.

Rosaria Scialpi, curatrice di Sulle sponde della Magna Grecia